En esta segunda y última entrega de nuestra selección, algunos debuts de artistas fundamentales, obras que cambiaron paradigmas y comienzos de colaboraciones duraderas.

Por Juan Alberto Crasci, Pablo Díaz Marenghi y Matías Roveta

Let It Bleed – The Rolling Stones

“Una tormenta está amenazando mi vida hoy”, canta Mick Jagger sobre la marea oscura de acordes de Keith Richards en la monumental apertura del disco con “Gimme Shelter”. Y completa: “La guerra, chicos, está a un solo disparo de distancia”. Las nubes negras estaban en el horizonte de los ’60, la utopía hippie llegaba a su fin y los Stones supieron captar el clima (denso) de época, pero lo que en realidad motivó la canción fue una lluvia real: el mismo Richards contó en su autobiografía Vida que compuso la base del tema mientras veía cómo por la ventana de un departamento londinense caía una copiosa tormenta sobre la gente, que buscaba refugio.

A fines de ese año, la tragedia del Festival de Altamont (los Hells Angels, contratados por los Stones como seguridad, apuñalaron y mataron a alguien del público) desnudó el carácter profético que puede asumir una canción de rock. Y “Gimme Shelter” es apenas el comienzo de un disco perfecto, tal vez el mejor de los Stones en los ’60: eran tiempos de cambio para el mundo y para la banda, y así en “Love in Vain” (una versión del blues de Robert Johnson) Mick Taylor da su primera señal de virtuosismo con el slide, al tiempo que Brian Jones se despide definitivamente con su aporte de congas en “Midnight Rambler” (un blues progresivo en el que los alumnos blancos aprenden finalmente el truco de sus maestros negros) y de autoharp en “You Got the Silver”, la primera vez en la historia del grupo en la que Richards se hace cargo de la voz principal. Completan el disco el rock and roll desenfrenado de “Live With Me” (con su sección de vientos a cargo de Bobby Keys), el country de “Country Honk” o “Let It Bleed” y el aire de hard funk de “Monkey Man”. Pero la maravilla es “You Can’t Always Get What You Want”, que cierra el disco con desconsuelo y optimismo en partes iguales: sobre un himno con reminiscencias gospel, y mientras los sueños de una década idealista caen alrededor, Jagger canta que no siempre se puede conseguir lo que uno quiere, pero que si no se deja de intentarlo es posible alcanzar alguna vez lo que se necesita. Matías Roveta

Clouds – Joni Mitchell

Los ’60 empezaban a consumirse y Joni Mitchell había editado su disco debut Song to a Seagull (1968), además de haber logrado cierto éxito al componer un puñado de canciones que grabaron otros artistas con presencia en los rankings. Pero todavía no era esa figura que editaría varios discos fundamentales en los ’70, y encima estaba atravesando una dolorosa separación: “Perlas sin brillo sobre los tapices, guardadas en cajas de satén / Son los reflejos de los recuerdos de un amor”, canta Mitchell en “Tin Angel” como quien carga una pesada mochila pero aún así es capaz de transformar el dolor en canciones emotivas, algo que luego trabajaría con maestría en el decisivo Blue (1971). En otros momentos del disco, Joni también se muestra frágil para hablar sobre el amor después del amor y el miedo que conlleva conocer a alguien (“I Don’t Know Where I Stand”), sobre relaciones fugaces que terminan mal (“The Gallery” y la historia de un artista que retrata a su amante, letra que refuerza el arte de tapa del álbum que incluye un autorretrato de la propia Mitchell), sobre gente en crisis que busca en el tarot respuestas desesperadas (“Roses Blue”) y sobre juegos de dados como metáfora de la suerte futura con una nueva pareja (“That Song About the Midway”).

Mitchell también se deja influenciar por el contexto y así canta a capela “The Fiddle and The Drum”: una canción antibélica que lee la guerra de Vietnam en función de un amigo que lastima a quienes lo quieren y en la que brilla la voz dulce y virtuosa de Joni, el verdadero corazón de Clouds, un disco de folk cálido con acompañamiento musical mínimo (apenas unas guitarras acústicas de Mitchell y Stephen Stills, ocasionalmente alguna mandolina, teclado o bajo). Y dos clásicos para empezar a armar una lista que crecería en la década siguiente: las poderosas imágenes matinales de “Chelsea Morning” (“Me desperté una mañana en Chelsea y lo primero que vi fue el sol a través de una cortina amarilla y un arco iris en la pared”) y “Both Sides, Now”, con su metáfora sobre ver el amor (y la vida) desde ambos lados, desde arriba y desde abajo de las nubes. Saber lo que es ganar y lo que es perder, y también lo que es dar y recibir. Matías Roveta

Almendra – Almendra

Hablar del disco debut de Almendra es hablar de los cimientos del denominado “Rock Nacional”. O, mejor dicho, rock argentino. También es hablar de las bases del rock en español, de la influencia de los Beatles, del nacimiento de un rock urbano, latinoamericano y rioplatense que se dejó embeber de ritmos como el tango o el folklore. Es hablar de un Luis Alberto Spinetta de diecinueve años, envuelto en un torrente compositivo desenfrenado que le permitió componer temazos desde los quince años, como “Plegaria para un niño dormido”, con delicados arreglos de piano bajo una aparente estructura de canción de cuna que suelta frases existencialistas (“jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará”).

Es hablar de sus lugartenientes: Edelmiro Molinari, cuya guitarra se luce de manera excelsa y se articula con la del Flaco en temas como “Ana no duerme”, o al construir la pesadez letárgica de “Color humano”, que presagia a Pappo´s Blues; Rodolfo García y su batería siempre a tiempo y los arreglos corales que se destacan en el final de “Figuración”, donde también aparecen el hippismo y el fin del verano del amor. O es hablar de Emilio Del Guercio, su aporte en el bajo y la composición en una canción notable como “Que el viento borró tus manos”, tal vez la más tanguera (un prólogo a lo que luego continuaría en Aquelarre). Los Beatles y “Laura Va”, el monigote dibujado por Luis y su inconfundible lágrima, la nostalgia, la duda, el posthumanismo, el bandoneón de Rodolfo Mederos: el rock argentino abría el telón con una carta de presentación cuya potencia sería, aún hoy, inigualable. Aunque es menester, para no ser víctima del pesimismo, aferrarse a otra máxima spinettiana que llegaría años después, en 1973: “mañana es mejor”. Pablo Díaz Marenghi

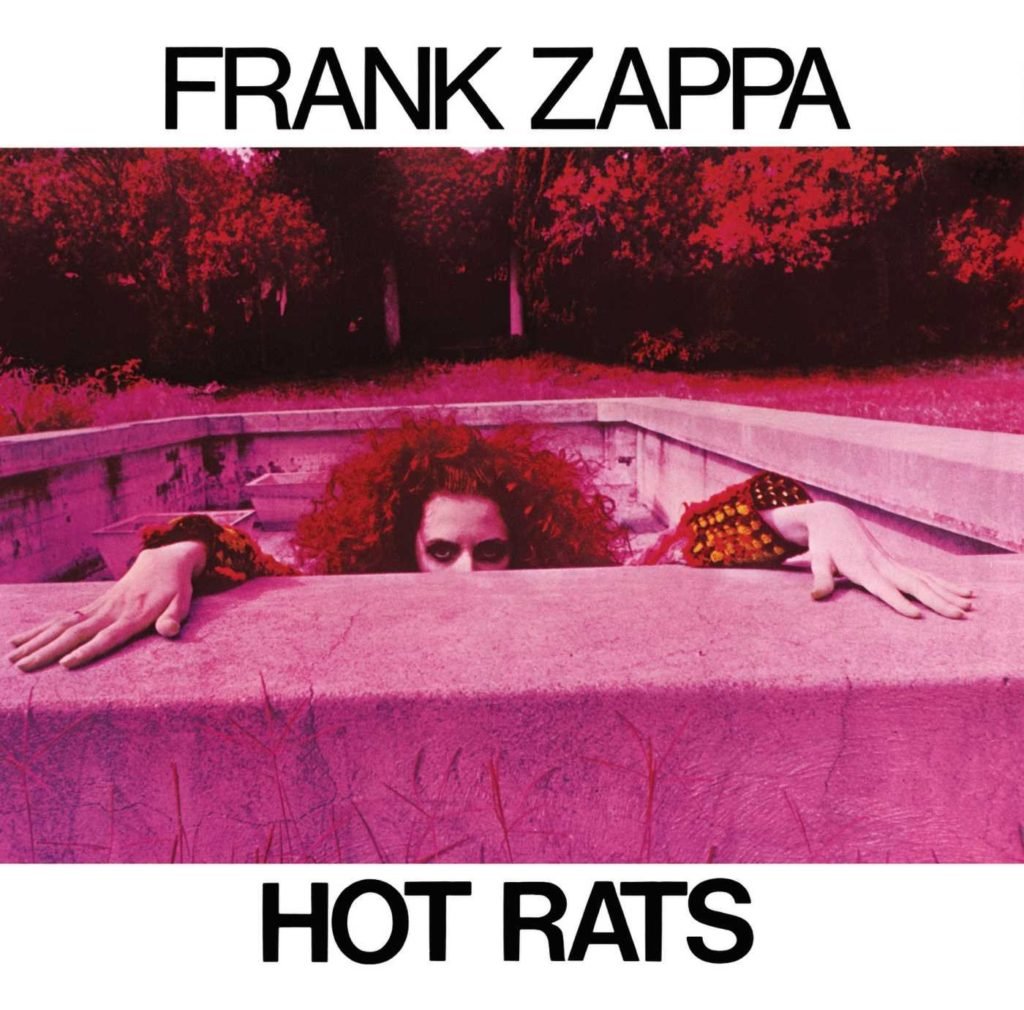

Hot Rats – Frank Zappa

El segundo disco solista de Zappa supuso un hito en su carrera. Se trata de un disco instrumental -salvo por el tema “Willie The Pimp”, cantado por su amigo Don Van Vliet, alias Captain Beefheart- que lo aleja un poco del delirio y el humor de The Mothers of Invention y lo posiciona como un referente del jazz rock de tintes progresivos (hay algunas similitudes entre tracks de este disco y lo que en Inglaterra produciría Henry Cow). Acompañado por Ian Underwood, su socio de MOI, y un grupo de músicos adicionales entre los que se encontraban Jean Luc Ponty o Phil Manzanera, Zappa se despacha con un trabajo serio, maduro, ejecutado a la perfección y que puede ser del agrado tanto de fans como de quienes se sientan un tanto incómodos ante la obra del ítaloamericano. Hot Rats fue uno de los primeros discos en ser grabados en 16 canales, lo que contribuyó en gran medida a la proliferación de solos de las canciones (guitarras, teclados, vientos y violines), dotándolo de ese carácter de jam y de jazz fusión, género incipiente del que Zappa puede ser considerado el pionero. Se destacan dos clásicos: “Peaches en Regalia” y “Willie The Pimp”, con gran solo de Frank. Juan Alberto Crasci

Tommy – The Who

“Nunca pretendí que la obra fuera un vehículo de captación de adeptos para Meher Baba, pero sí que aspiraba a reflejar ciertos anhelos espirituales en aquella era post-piscodélica. Los movimientos juveniles se dividían y oponían en dos ámbitos: el activismo político y la búsqueda espiritual; yo me identificaba más con lo último”, explica Pete Townshend en su autobiografía Who I Am (Malpaso) al referirse a sus objetivos con Tommy (1969). El guitarrista, cantante y cerebro de The Who se había vinculado con la obra del gurú hinduista unos años antes, y sus enseñanzas habían calado hondo, al punto de que comenzó a transitar un sendero de espiritualidad que lo llevó, por ejemplo, a moderar sus consumos de alcohol y marihuana. Pero con Tommy quiso llevar esos conocimientos al plano de la música, y para lograrlo usó como plataforma una ópera rock, un nuevo tipo de obra conceptual que –según sus palabras- apuntaba a desatar “una gran ofensiva sobre la industria del pop” al romper con el formato de singles de tres minutos y que incluía canciones conectadas que respondían a una línea narrativa.

El álbum cuenta la historia de Tommy, un chico que es testigo de cómo su padre vuelve de combatir en la Segunda Guerra Mundial y asesina al nuevo amante de su madre. Como consecuencia, queda ciego, sordo y mudo; su primo le hace bullying, su tío abusa sexualmente de él y sus padres ausentes intentan curarlo con sesiones de LSD. En ese contexto siniestro, Tommy encuentra refugio en la música (“Sparks” y su vuelo psicodélico como metáfora de las visiones que tiene el protagonista dentro de su cabeza), utiliza el pinball como canal de expresión y recobra sus sentidos, para luego convertirse en líder de masas y terminar como un déspota. “Era un buen plan: la privación sensorial del chico funcionaría como símbolo de nuestro propio aislamiento espiritual”, cuenta Townshend en Who I Am sobre la trama de un disco que respira a partir de la base de los redobles del baterista Keith Moon, el bajo musculoso de John Entwistle, la voz carismática de Roger Daltrey y las guitarras acústicas de Townshend. Algunos clásicos (los característicos hachazos eléctricos de la guitarra en “Pinball Wizard” o la melodía suave de Daltrey en “I’m Free”) y la semilla plantada para futuras obras maestras como Who’s Netx (1971) o Quadrophenia (1973): “Después de Tommy, cada serie de canciones que entregaba para el grupo estaban inspiradas en una idea, historia o concepto que obedecía a cierto tipo de forma dramática”, dice Townshend en su libro. Matías Roveta

Beat N°1 – Los Gatos

La incorporación de Pappo como guitarrista revitalizó a Los Gatos, que, si bien en este disco continúan con el sonido propiamente beat mixturado con melodías beatle y un poco de psicodelia, ya empiezan a indagar en el blues y en una sonoridad un tanto más pesada que tomará el control en el próximo y último disco de la banda, Rock de la mujer perdida (1970). Hasta la voz de Nebbia por momentos se espesa, adaptándose al sonido hard rock impuesto por los gruesos teclados y la guitarra de Pappo: “Hogar”, “Escúchame, alúmbrame” y “Fuera de la ley” (con sus once minutos de duración y un extenso intermedio zapado y psicodélico) son claros ejemplos de los cambios que se avecinaban en la banda con la incorporación del guitarrista. Considerado por muchos como el mejor disco de la banda, deja como temas destacados a “Sueña y corre”, “Hogar” -que cuenta con un riff que podría ser la envidia del Steppenwolf de “Born to Be Wild” o del primer Deep Purple-, “Lágrimas de María” y “Soy de cualquier lugar”, con un inicio que recuerda a “Getting Better” de los Beatles y una letra que hoy sería impensada: “Tu cuerpo es mío cuando yo decido que así ha de ser”. Juan Alberto Crasci

Stand Up – Jethro Tull

El segundo disco de la banda inglesa muestra una serie de cambios con respecto a lo presentado en su predecesor This Was (1968). Por un lado, Martin Barré se hace cargo de las guitarras y se potencia el rol de Ian Anderson dentro de la banda, a cargo de quien corren la totalidad de las composiciones. A la impronta blusera y de rock duro del primer LP se le suman colores folklóricos y pastorales de la música celta (se utilizan instrumentos poco usuales dentro de la estética del rock, como la balalaika y la mandolina) y también aparece como influencia la música clásica (surge por primera vez la famosa adaptación del “Boureé” de Bach, caballito de batalla de las presentaciones de la banda hasta el día hoy).

Anderson se luce por sus fraseos de flauta traversa -su uso y abuso de la técnica de frullato son una marca registrada-, y por su particular y desfachatada forma de cantar. Se destacan las canciones “A New Day Yesterday”, el mencionado “Boureé”, “Nothing Is Easy”, “Fat Man” y “Living In The Past”, clásicos absolutos de la banda, que continuaría su mutación incansable en su próximo disco (Benefit de 1970) y se transformaría en una entidad inclasificable, apegada al rock progresivo aunque no tan pomposa para la intelectualidad del género, y demasiado blanda para el llamado rock pesado (recordemos que Tommy Iommi participó con Jethro Tull del mítico Rock and Roll Circus de 1968). Juan Alberto Crasci

Five leaves left – Nick Drake

Además de haber sido un año de grandes discos, podría decirse que 1969 fue también uno de debuts. Entre ellos, el de este cantautor nacido por azar en Birmania pero indefectiblemente inglés, que moriría a los veintiséis y que dejaría una pila de canciones notables que cambiarían para siempre el folk rock e ingresarían, a fuerza del mito del artista torturado, en la cultura popular. En el primer disco de Nick Drake hay canciones bellísimas como “Time has told me”, “Cello Song” o “Fruit Tree”. Es archi conocida la historia de que el nombre del álbum proviene de una advertencia de las cajas de papel para armar cigarrillos que fumaba el cantautor. Letras descarnadas, afinaciones complejas, arreglos orquestales, influencias del blues y el jazz, percusiones, vibráfonos y violonchelos se combinan en un álbum que, a pesar de ser lanzado en épocas en las que la música folk gozaba de buena salud en Gran Bretaña (con Donovan a la cabeza), pasó sin pena ni gloria. Lo que iría allanando, poco a poco, el camino hacia un final trágico para Drake: se suicidó con pastillas pocos años después, en 1974. Fue clave la conjunción de tres hombres para que este disco existiera: el arreglista Robert Kirby, el ingeniero de sonido John Wood y el mítico productor Joe Boyd, que trabajó, entre otros, con Pink Floyd. La voz de Drake se presentó en sociedad con letras y entonaciones descarnadas. Sin dudas, uno no sale indemne luego de escucharlas. Sus siguientes álbumes, Bryter Layter (1971) y Pink Moon (1972), serían, incluso, superiores. Reivindicado de forma tardía, vale la pena acercarse a su obra, cuyo valor artístico va más allá de cualquier mito o leyenda. Pablo Díaz Marenghi

Nashville Skyline – Bob Dylan

Dylan mira al lente de la cámara, que lo toma con un plano contrapicado, y sonríe mientras sostiene su guitarra acústica y se acomoda el sombrero en un paisaje de cielo despejado y sol invernal. Era extraño verlo con una sonrisa en la tapa de sus discos de los ’60, pero desde esa foto de portada Nashville Skyline ya plantea que se trata de algo distinto. El sonido del álbum, con su viraje definitivo al country y hecho de guitarras eléctricas y acústicas sutiles, junto a suaves arreglos de pedal steel guitar y piano, transmite la misma calidez que esa imagen: un disco que refleja la vida hogareña de un Dylan abocado a sus tareas de padre, alejado de la exposición pública (y de las giras) luego de su accidente de moto en julio de 1966 y junto a su esposa Sara en su casa de Woodstock.

Pero Nashville Skyline no es un disco particularmente alegre, y esa sonrisa puede resultar engañosa: en el recorrido de las canciones es posible rastrear historias que se centran en el dolor de extrañar a alguien (el dueto con Johnny Cash en el rescate emotivo de “Girl From the North Country”), el arrepentimiento por perder a una persona por errores propios (“I Threw It All Away”), la tristeza por una ruptura amorosa (“One More Night”), la angustia por una infidelidad (“Tell Me That It Isn’t True”) o el anhelo de conservar una relación que parece frágil (“Lay Lady Lay”). Lo que sí es claro en el disco es que Dylan, una vez más, cambió de rumbo artístico sin hacer concesiones y sin atender a las expectativas de nadie: el country ya venía estando presente (John Wesley Harding y las sesiones en el sótano de Big Pink con The Band durante 1967), pero acá se decidió a analizar las posibilidades del género a fondo –la grabación se hizo en Nashville con músicos sesionistas locales, razón para entender la colaboración con Cash-, dotó a las canciones de una poesía más llana, escondió su característico registro nasal y cantó con una inédita voz limpia y grave. Y en esa sonrisa quizá había una mueca de ironía, un gesto desafiante de un artista en constante transformación que encontraba una nueva manera de mostrar que hacía lo que quería. Matías Roveta

Led Zeppelin – Led Zeppelin

En una de las primeras reuniones entre Jimmy Page y Robert Plant, el guitarrista le explicó al cantante su concepto para el sonido de Led Zeppelin: un nuevo tipo de música pesada y de raíz blusera, que combinara pasajes suaves y explosivos para lograr un poco de luces y sombras en canciones de dinámicas cambiantes. También, ese día escucharon discos de Chuck Berry, Muddy Waters, un poco de folk inglés y la versión que hizo Joan Baez de “Babe, I’m Gonna Leave You” de Annie Bredon, tal como lo cuenta el escritor Stephen Davis en El martillo de los dioses. Esa canción forma parte del debut de Led Zeppelin y es ejemplificadora de esa idea de Page, a partir de su carga de arpegios acústicos y agazapados que dan paso a los punteos de guitarra. “You Shook Me” –un viejo blues de Willie Dixon- define bastante la misión de Zeppelin, con un blues atómico y apabullante, o -como lo explicó el crítico Pablo Schanton en su reseña de How the West was won (2003) para Clarín: “para Led Zeppelin, la electrificación y decoloración étnica del blues siempre debe ser épica, descomunal e intimidatoria”.

Eran blancos haciendo blues en la Inglaterra de los ‘60, nada nuevo si se piensa en los Yardbirds, Cream o los Stones; pero el sello distintivo de Zeppelin era ese nivel de potencia y bestialidad con el que se apropiaban del género del sur de Estados Unidos y en donde brillaba el virtuosismo pesado de John Bonham en la batería, el bajo de John Paul Jones y la relación entre los gritos sobrehumanos de Plant y la guitarra de Page. Y había matices –como por ejemplo la arremetida proto punk de “Communication breakdown” o la balada con tintes gospel de “You’re time is gonna come”-, pero el ADN era blusero: “un blues de la amenaza nocturna”, dijo Schanton en esa reseña sobre “Dazed and confused”, pieza central de la obra que transmite oscuridad y desnuda riffs legendarios de Page, quien también toca su Telecaster con un arco de violín para crear un magma ominoso del que Plant lucha por salir con sus gemidos. La portada de este disco debut muestra a un dirigible incendiándose y con destino de caída, pero Led Zeppelin iba a volar bien alto durante los ’70. Matías Roveta

The Band – The Band

Conformada a principios de los ’60 bajo el nombre inicial de The Hawks, en 1966 acompañó a Bob Dylan en su mítica gira por Europa. A la vuelta de ese tour el músico se accidentó y, para hacer más placentera la recuperación, aceptó una invitación de los miembros de los ahora denominados The Band para zapar en el sótano de una casona llamada Big Pink, ubicada en las afueras de Nueva York: de esas sesiones informales y consagradas a homenajear la tradición del folklore estadounidense surgieron dos discos claves como Music From Big Pink (1968), de The Band, y The Basement Tapes (1975), del propio Dylan. En The Band (1969), su segundo disco, el grupo decidió profundizar aún más en su sonido que combinaba elementos de blues, country, folk y rock and roll y estaba elaborado a partir de la guitarra pasional de Robbie Robertson, el empuje de la batería de Levon Helm, las líneas de bajo de Rick Danko, la versatilidad en los teclados de Garth Hudson y la voz de ángel torturado del pianista Richard Manuel.

En definitiva, se trataba de una banda de canadienses reivindicando los géneros de raíz de Estados Unidos: “Se sentía como un pasaporte de vuelta hacia Norteamérica”, explica el crítico Greil Marcus en el capítulo dedicado al disco que forma parte de la serie documental Classic Albums. “Un álbum que finalmente combinaba todas las influencias, las influencias negras y las influencias country, y las juntaba en algo único”, dice Eric Clapton en ese mismo capítulo. Y el homenaje a la historia del país vecino parecía ser también conceptual: las guitarras acústicas y el llanto lejano de una armónica atraviesan a “The Night They Drove Old Dixie Down”, un folk de protesta sobre cómo la clase baja sureña pasó hambre y perdió sus trabajos durante la Guerra Civil de Estados Unidos. En esa mezcla de estilos es posible rescatar gemas como “Rag Mama Rag” con su piano de rock and roll alla Johnnie Johnson, los vientos souleros junto a la guitarra blusera en “Across The Great Divide”, el aroma country con toques de un órgano gospel en la balada frágil “Whispering Pines” o el punto de contacto entre blues y funk que ofrece “Up On Cripple Creek”. Un disco clásico en donde el todo es más importante que la suma de las partes: “¿Es un blues? –pregunta Greil Marcus en el documental citado sobre “King Harvest (Has Surely Come), el temazo que cierra The Band-. Hay un montón de blues ahí, pero no es un blues. ¿Es una canción country? Absolutamente no. Hay una progresión en ella que el country no tiene y, sin embargo, el canto tiene una ansiedad, un nerviosismo y un sentido de la soledad que es puro country. ¿Es rock and roll? ¡Claro que es rock and roll! Y podés seguir a partir de ahí, pero lo que no querés hacer con esta canción es separarla en sus elementos constitutivos (…), querés simplemente perderte en ella”. Matías Roveta

Everybody Knows This Is Nowhere – Neil Young and Crazy Horse

Neil Young había editado a principios de 1969 su debut solista de título homónimo, pero Everybody Knows This Is Nowhere terminó siendo el primer gran momento de su carrera. El aura a clásico se pone de manifiesto apenas corren unos segundos del álbum con la apertura de “Cinnamon Girl” y su riff pesado y armonizado entre las guitarras de Young y Danny Whitten, ambas con afinaciones graves. En esa canción, Young canta sobre encontrar a su “chica de canela” y además sobre saxofones plateados y bajos tocados con arco; pero lo que sigue no es una obra festiva ni surrealista, sino más bien sombría y por momentos triste: el country rock que da nombre a la placa versa sobre el cansancio de la rutina; “Round & Round” es una muestra del costado delicado de Young en plan acústico y su letra se trata sobre lo que cuesta dejar atrás un dolor profundo; en “The Losing End” el narrador es abandonado por su pareja y en “Running Dry” el cantante habla sobre el remordimiento de haber lastimado a alguien, mientras las guitarras con delay y el violín de Bobby Notkoff cargan la atmósfera de oscuridad y misterio. Pero Everybody Knows This Is Nowhere es también la primera grabación de Neil Young junto a Crazy Horse y un temprano testimonio sonoro de estos maestros del clima instrumental y la zapada controlada: mientras la banda le da sostén y estructura para que él pueda volar con su Old Black (su mítica Gibson Les Paul negra), Young descarga toda la potencia volcánica de su guitarra en “Cowgirl in the Sand”, mientras que en “Down by the River” apela al minimalismo y va construyendo con paciencia un solo con pocas notas en staccato que desemboca en un punteo de inspiración blusera y termina con ráfagas de distorsión. Un verdadero manual sobre cómo emocionar con pocos recursos y sostener el sentimiento de forma progresiva. Matías Roveta

The Stooges – The Stooges

“Era simple y a la vez poderoso”, explica Iggy Pop en el documental Gimme Danger (2016), dirigido por Jim Jarmusch, al hablar de la influencia que ejerció la banda MC5 en el sonido los Stooges. Pero también marca diferencias, cuando recuerda su firme negativa a que los Stooges tocaran junto a los radicales MC5 en la convención demócrata de Chicago de 1968: “Tratamos de evitar eso. Tratamos de evitar todo. Supongo que fue por eso que se repetía la palabra ‘nihilistas’ cuando hablaban de nosotros”. Los ’60 terminaban y Estados Unidos era un hervidero, pero la banda de Ann Arbor (Michigan) no simpatizaba con la contracultura, y el disco debut de los Stooges fue una trompada al mentón del idealismo hippie. Nada de paz y amor: el sonido de The Stooges era salvajismo distorsionado como marco de contención para la furia de Iggy, que cantaba lleno de hastío y desilusión sobre cómo en los EE. UU. de 1969 no había nada para hacer. No había esperanza ni futuro, parecía decir en la apertura con “1969”, junto al wah-wah volcánico a cargo de Ron Asheton y la batería estruendosa de su hermano Scott con el sonido de las fábricas ensambladoras de autos de Detroit.

Ese desencanto nihilista es también palpable en “No Fun”, en la que Iggy ladra que “no hay diversión para pasar el rato” mientras suena una guitarra cortante y saturada, pero los Stooges eran algo más que electricidad desenfrenada y allí brilla como un diamante negro “We Will Fall”: dowtempo oscuro que mezcla la psicodelia de los Doors con un mantra budista en el estribillo, pero sobre todo rescata la influencia de Velvet Underground (John Cale, productor del disco, toca un drone de viola eléctrica) y suena como un mal viaje de ácido. Y para redondear un álbum memorable está “I Wanna Be Your Dog”, con su riff sucio que se abre paso mientras Cale toca campanas de trineo y un riff de piano: es imposible no cerrar los ojos y pensar en Iggy con su collar de perro moviéndose como un poseso sobre el escenario, ese frontman visceral que encendió la llama punk antes de tiempo. Matías Roveta //∆z