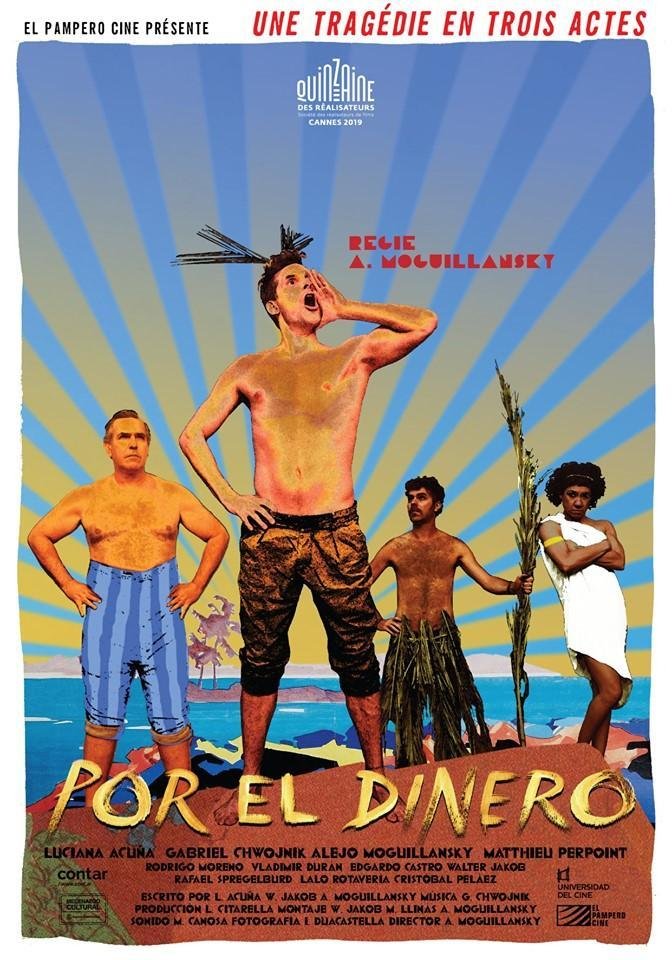

En su última película, Por el dinero (2019), el director Alejo Moguillansky reflexiona sobre los modos en los que subiste el arte y critica al capitalismo y su desigualdad.

Por Ignacio Barragán

Si algo caracteriza a las obras de Alejo Moguillansky son aquellas diatribas que giran en torno a los medios de producción y sus trabajadores. Discursos que interpelan los modos de distribución en el mundo del arte y particularmente los trasfondos en las maneras de hacer cine. Por el dinero (2019), su última película, sigue esa línea pero va por mas. Es una historia extravagante que encuadra una crítica al capitalismo y su subsecuente desigualdad, una narración superpuesta entre marxismo y cine independiente.

Un argumento prácticamente salido de un libro de César Aira es el motor que utiliza Moguillansky para preguntarse si se puede vivir del arte. De Buenos Aires a Colombia la cámara registra a un grupo de actores, directores, sonidistas, músicos y camarógrafos intentando ganarse la vida en un mundo cruel y sin subvenciones estatales. Esta troupe está compuesta por Luciana Acuña, actriz y coreógrafa; Gabriel Chwojnik, músico; el propio Alejo y Matthieu Perpoint, un actor francés carismático que parece inspirado en una película de Louis Malle. Es decir, trabajadores de la cultura. Estos personajes, que a la vez no lo son, juegan a que son artistas y, en el medio de toda esa performance, hacen una película.

Como en otras producciones de Pampero Films, acá también están presentes algunos vicios de la nouvelle vague. No solo en esta película sino en gran parte de la filmografía de esa productora se plantean una serie de cuestiones estéticas y éticas que devienen del cine francés de los sesenta. Romper la cuarta pared, las corridas, cortes abruptos de sonido, el homenaje y también la burla son parte de un repertorio ya repetido hasta el hartazgo que flaco favor le hacen al cine argentino. Si bien en Moguillansky resulta ambigua esta evocación a viejas figuras del canon -ya que es a la vez guiño y parodia-, lo que podría parecer un hermoso gag de Buster Keaton se termina convirtiendo en un loop eterno de Bande à part (1964) de Godard.

De todas maneras, en la obra del director la música es decisiva y Moguillansky siempre logra destacarse en ese aspecto. En ese sentido, el trabajo de Gabriel Chwojnik es sutil y efectivo: lejos de ser algo homogéneo, la musicalidad del film se diversifica y transporta por distintos escenarios, como lo puede ser un single de publicidad o una obra de teatro experimental. Los choques entre distintos géneros emulan las olas de un mar arrastrando una lata oxidada en la orilla, el ruido metálico frente a la brisa.

Lo más importante del cine de Alejo Moguillansky es que hace reír. Más allá de que la excusa de la película sea problematizar los modos en los que subsiste el arte y la problemática del mecenazgo -como lo hacen El loro y el cisne (2013) o La vendedora de fósforos (2017)-, siempre la superficie se plantea como una comedia. El amor y la ternura con la que el lente de Moguillansky retrata a estos personajes hacen olvidar que a veces el mundo del cine independiente puede ser mucho de sudor y lágrimas.