En su última película, el director cambia de ritmo para contar el fin de una era.

Por Juan Rapacioli

Antes de que la gran ola rompiera y empezara a retroceder, hubo un tiempo donde el sueño de cambiar el mundo no se agotaba en la ilusión y se plasmaba en producciones culturales que interpelaban al poder, al individuo y a la sociedad. Una época obsesionada con la verdad que, hacia mediados de los 60, dio álbumes que definirían la cultura: Sound Of Silence, de Simon and Garfunkel, Pet Sounds, de The Beach Boys y, claro, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles.

Toda una movida contracultural, espiritual y alucinada que abrazó la herencia de la Generación Beat y se cristalizó en lo que se conoció como Summer of Love, el gran verano hippie de 1967 que para 1969 empezaría a ver su larga noche. El festival de Woodstock, realizado con dificultad en agosto de ese año, fue quizás el último intento por mantener el fuego prendido que, una vez apagado, dejó ver lo que se había tapado con flores: la fragmentación social, la violencia política y la incertidumbre económica de los años siguientes. Ese mismo agosto sería recordado por otro hecho crucial: los asesinatos de cinco personas cometidos por la Familia Manson en Cielo Drive, Los Angeles. Entre las víctimas estaba la actriz Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, embarazada de ocho meses y medio.

En una entrevista con Stephen Colbert, Quentin Tarantino explica su proceso creativo y dice que escuchar su colección de vinilos funciona como inspiración para dar con el tono del guion que está escribiendo. Sus discos de soul, por ejemplo, son la base de Jackie Brown. Por eso, en su novena película, el director decide meterse en el corazón californiano de los ‘60 a través de una discografía que va desde Bob Seger hasta Neil Diamond, pasando por Paul Revere and The Raiders y Deep Purple.

Pero no es solamente en el plano musical donde Tarantino muestra esta época extasiada sino en su manera de narrar: estirando la tensión, dosificando la violencia, tomándose el tiempo para enfocarse en lo que le interesa. Y lo que le interesa a Tarantino no es simplemente el cine, sino una forma de hacer cine. La película se apoya en sus grandes fascinaciones: la última etapa de la era dorada de Hollywood, los programas televisivos de cowboys, la épica del spaghetti western, las películas protagonizadas por Steve McQueen, las súper producciones de grandes estudios, el cine negro, el cine bélico, el cine de artes marciales y, en definitiva, su propio cine.

Antes que homenajes, Tarantino hace apropiaciones a la manera de Picasso o Bowie, donde se extraen referencias para producir un nuevo sentido. Toda su obra está configurada como un sistema de apropiaciones, pero mientras sus otras películas exploran determinados géneros (pulp, blaxploitation, western), Once Upon a Time… in Hollywood se sirve de escenarios, mecanismos y modos de producción que hicieron posible ese gran cine que lo formó.

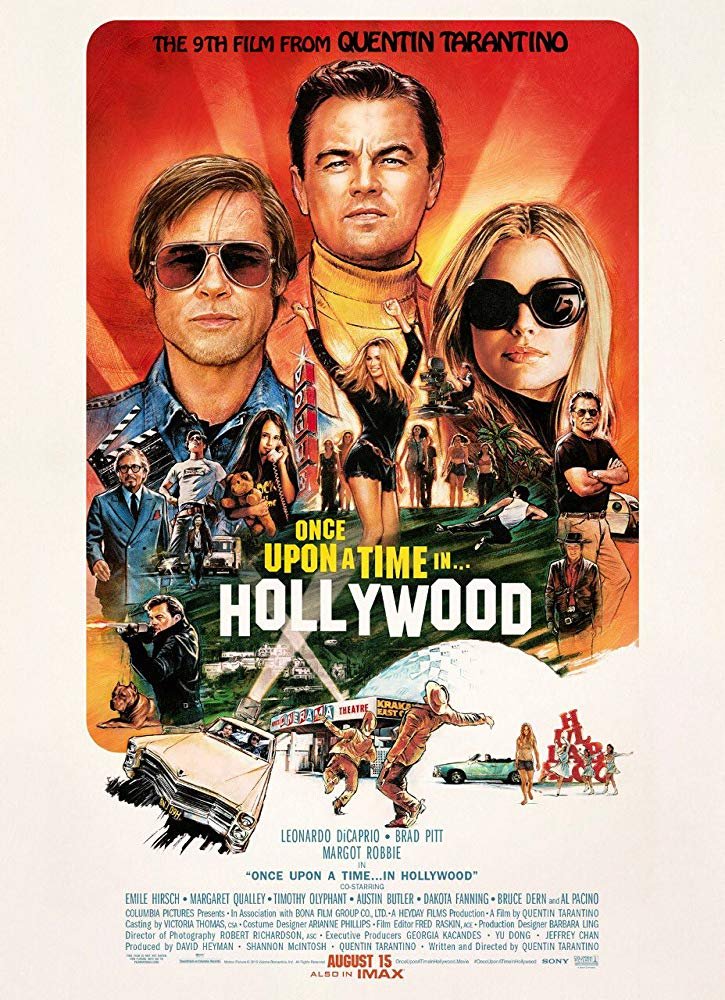

También se sirve de la historia, para modificarla. La operación nostálgica se condensa en Rick Dalton, el angustiante personaje de Leonardo DiCaprio, un actor que ve caer su carrera en picada, y en su doble de acción, Cliff Booth, una especie de Big Lebowski hot, interpretado por Brad Pitt. Ambos representan el último aliento de esa forma de hacer cine que, como el sueño hippie, se encaminaba a su fin. Tal vez el gesto más noble de la película sea la vindicación que Tarantino hace de Sharon Tate, un ángel fantasmal interpretado por Margot Robbie, desmitificando la figura de Charles Manson, visitada hasta el hartazgo por la cultura popular. Quizás, la novena película de Tarantino sea la mejor película de Tarantino o, al menos, la más ambiciosa. Se respira despedida en esta obra de casi tres horas: un largo adiós para el cine que lo vio crecer. //∆z