En el año donde casi no pisamos las salas de cine y los estrenos migraron obligatoriamente al streaming, aquí están las películas que nos ayudaron a sobrellevar la pandemia.

Por Ignacio Barragán, Carolina Bello, Leandro Binetti, Matías Buonfrate, Juan Alberto Crasci, Pablo Díaz Marenghi, Sebastián Rodríguez Mora, Matías Roveta, Ramiro Sanchiz y Joel Vargas

Ilustración: Paula Rosa

Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera

Con este filme, ganador al premio “Mejor Guión”, el director y crítico finaliza una suerte de “trilogía involuntaria” alla Levrero que comenzó con M (2007) —sobre su madre desaparecida durante la última Dictadura Militar— prosiguió con Tierra de los padres (2011) —documental ambientado en el Cementerio de la Recoleta que problematiza la historia de la violencia política argentina— y termina con esta pieza que podría catalogarse como una suerte de ensayo audiovisual o cine ensayístico autobiográfica. En la misma sintonía que diversos autores que problematizaron la memoria desde un costado de hijo de desaparecido irreverente (Félix Bruzzone, Lola Arias, Albertina Carri) Prividera cruza los 70s con la cuestión biológica de la pérdida de la memoria de su padre. Su deterioro cognitivo se entrecruza con el pasado nacional reciente mediante imágenes suyas actuales capturadas por su hijo y registros en super8 que él filmaba con una cámara casera. La memoria y el olvido son presentadas como las dos caras de una misma moneda que posibilita el pensar al país y al realizador mismo. En el medio se cuelan citas a Antonio Gramsci, Gilles Deleuze & Félix Guattari y al conde de Montecristo mientras el hilo conductor de un relato (por momentos confuso, denso o caótico como las notas que tomaban a mano padre e hijo) se va construyendo a lo largo del visionado. Una búsqueda personal que puede leerse como universal al mismo tiempo. Histórica y filial, artística y política. Pablo Díaz Marenghi

El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco

En un contexto donde ciertos vicios del neoliberalismo aun persisten y donde el cine político mengua hace años, la aparición de este documental es algo para festejar. Es una bocanada de aire fresco entre tanto snobismo cinematográfico y producciones prefabricadas. Narra las protestas que se dieron en la ciudad de Cartagena (España) a raíz de una crisis industrial de la región que culminó con la quema misma del parlamento de la ciudad. Durante las mas de tres horas de duración es difícil despegarse de la pantalla.

El filme es una cadena de testimonios registrados en un bar de la ciudad. Aparecen personas que relatan sus malos días con la crisis con un particular modo de hablar y contar anécdotas. Todo se trata de contar historias y que mejor hacerlo que con amigos y frente a un vaso de sidra. La cámara se camufla entre los entrevistados. Está dividida y, a la vez, escondida. Los relatos sobre los pesares del trabajador en la España de los noventa son escalofriantes, algunos dignos de un cuento de terror.

Es un filme de denuncia. Las bajezas que soportaba la clase trabajadora del 92’ no está muy lejos de las que soporta hoy. La valioso de El año del descubrimiento es como pone en relieve las contradicciones del sistema capitalista interpelando el pasado; cómo el ayer habla de lo que pasa hoy. Ignacio Barragán

Un crimen común, de Francisco Márquez

La más reciente película de Francisco Márquez (La larga noche de Francisco Sanctis, 2016) presenta, de un modo paulatino y con una fotografía estéticamente muy cuidada, la vida de Cecilia (una siempre correcta Elisa Carricajo) profesora universitaria, madre soltera, cuyo presente es, en apariencia apacible. Pero, al posarse la cámara con mayor detenimiento sobre su existencia comienza a observarse una inestabilidad emocional notable. Algo que será el combustible que encienda la chispa de la trama. Todo se pone patas arriba cuando el hijo de su empleada doméstica muere y provoca una cierre de colapsos internos en ella, quien no sólo protagoniza el filme sino que es el punto de vista que dirige la narración. Cecilia se verá involucrada en un caso policial de una manera que no vale la pena spoilear pero que podría adelantarse que expone las contradicciones y fantasmas propios de la clase media tal como en los cuentos de Tomás Downey, co-guionista del filme. Todo se presenta de a poco. Mediante el uso de planos largos, algo monótonos por momentos, se crea un clima sórdido y cotidiano a la vez. Lo cual convierte al filme en inquietante de lo tan cercano que se presenta. Una especie de mosca que zumba en la oreja del mediopelo argentino. Pablo Díaz Marenghi

La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem

Existe todo un repertorio de textos que discurren en torno a la idea de que el amor y la muerte establecen una relación dialéctica. Desde El banquete de Platón hasta los libros de Patrick Süskind, pasando por el Eros y Tánatos de Freud, hay todo un corpus que gira alrededor de estos dos grandes tópicos. Si bien Fernando Salem tituló a su última obra como La muerte no existe y el amor tampoco (2020), la película no hace mas que afirmarlos. El amor y la muerte son las dos caras de una misma realidad, dos pulsiones básicas que mueven al ser.

El filme está basado en Agosto (Entropía, 2009) de Romina Paula, una novela en primera persona que relata el reencuentro con el pasado, con aquella fracción de tiempo que queda suspendida cuando uno abandona su lugar de origen. La adaptación de Salem le hace honor a la trama principal del libro pero le realiza ciertos bordados. Lo que en el libro de Romina Paula se sugiere, en la película se encuentra explicito. En pos de la construcción de un relato ficcional sin baches, en el filme se pierde cierto misterio característico de estas situaciones límites: el encuentro con el amor (“Es el amor, tendré que ocultarme o que huir”, J.L. Borges) y con la muerte.

Sin dudas, el punto fuerte de la obra es la música original compuesta por Santiago Motorizado. Los acordes ruteros de su guitarra le dan otra textura a las imágenes de la película. Un puente estilístico se traza a lo largo de toda la historia que se encuentra sostenido por la homogeneidad de los acordes. Es así como, de repente, el espectador se encuentra entre la nieve con un ligero post rock de fondo y al rato se traslada a una camioneta en la que suena un tema indie.

Entre las actuaciones de la película se destacan particularmente las de Antonella Saldicco como la protagonista y Osmar Núñez como el padre de la amiga. Hay una breve aparición de Romina Paula que resulta un guiño tierno hacia la autora. Si bien las relaciones humanas de estos personajes están teñidas por cierta frialdad, hay dos puntos de inflexión fuertes que subyacen en la trama. El cariño, motor fundamental del amor, y la ausencia, el lugar que deja aquel que ya no está. Ignacio Barragán

Historia de lo oculto, de Cristian Ponce

Esta es, sin dudas, una de las películas nacionales más innovadoras de los últimos tiempos y, por tal motivo, una de las más complejas de analizar y descifrar. El plot se basa en un entramado que entrecruza conspiración, un programa periodístico televisivo de los 80s, política, satanismo y magia negra en el primer largometraje de Cristian Ponce (La frecuencia Kirlian, Breve historia en el planeta). Dentro de un registro de blanco y negro con guiños al noir, comienza a contarse una historia que narra a cuentagotas e, incluso, corre riesgos de confundir o engañar. Se juega con el tiempo real del programa al unísono con el tiempo del espectador y se juega con un registro documental. Desde lo visual, hay escenas muy lyncheanas (la irrupción de tonos de rojo que oscilan entre el bermellón y el magenta, escenas en la calle, delirios místicos que incluyen drogas duras) mientras se intenta exponer públicamente una conspiración que, por momentos es siniestra y ridícula en partes iguales. Párrafo aparte para la soberbia actuación de Germán Baudino (quien resultó ganador del premio Mejor Actor) al componer a una suerte de brujo ocultista símil López Rega que despliega lo más ominoso de su poder en vivo y en directo a través de las cámaras de televisión, lo cual genera una fascinación magnética imposible de ignorar. Pablo Díaz Marenghi

I’m thinking of ending things, de Charlie Kaufman

En el nivel de la peripecia la película plantea un trip por carretera en el que una pareja reciente viaja durante una tormenta de nieve a la casa paterna o materna del coprotagonista. La trama se divide en tres grandes bloques: la carretera, la casa, la escuela secundaria. Cada tanto un montaje paralelo a modo de Macguffin que se irá develando para adquirir sentido en las últimas escenas. Fin de la contratapa del DVD. Volvamos a lo nuestro.

Nos vamos a morir o ya lo estamos, nos dice Kaufman en su transposición de una novela que espero conseguir. El resto, hasta ahí, es un camino mísero tapado por la nieve, los traumas y los intentos de pertenecer. Un paisaje bestial y suculento de carencias y exilios a otras escenas fuera del presente. La película podría tratarse de eso, si obviamos, claro, mencionar las obsesiones, la imposibilidad, las condiciones mentales, la decrepitud, el terror.

Una película no apta para domingos, que interpela como un alfiler en el cerebro. No intenten buscarle una lógica convencional, no la tiene. Siempre se puede saltar de un tren en las películas. Lo que tiene es sentido, ideas que por momentos caen en la grandilocuencia de la filosofía televisada -quizás su aspecto más reprochable- y un encastre pericial de todos los elementos. Con el correr de los días la película madura adentro y sigue interpelando desde ahí, alojada en alguna habitación del cuerpo en las que resoplan las lavarropas y los monstruos. Carolina Bello

Emilia, de César Sodero

Lo que a priori parecería ser uno de los plots más recurrentes del cine argentino reciente (alguien regresa a su pueblo natal en busca de su identidad) en este caso se transformó en una película notable. La ópera prima de César Sodero, también escritor, se centra en Emilia (Sofía Palomino) quien regresa a Sierra Grande (de donde es oriundo el realizador) luego de una crisis personal que el espectador irá descubriendo de a poco. Allí no sólo se reencontrará con viejas amistades y amores sino que se enfrentará cara a cara con la angustia existencial y con el deseo sexual más irrefrenable y prohibido. La calidad técnica en cuanto a la fotografía y la realización es notable, logrando momentos de belleza poética en donde la soledad del personaje se subsume con la desolación del paisaje patagónico. Es una peli prima de La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem, aunque se diferencia por tener un tono algo más crudo y existencialista, menos explicado y más sugerido. El filme es arriesgado y polémico, por momentos hasta en exceso, pero en tiempos de corrección política extrema este gesto se vuelve un valor digno de ser destacado. Pablo Díaz Marenghi

Al morir la matinée, de Maxi Contenti

Montevideo, 1993. Noche lluviosa. Un grupo de personas va al cine. Parejitas, un nene, adolescentes, un viejo, un asesino serial. Es la última función de una película de terror. Todos y todas pueden llegar a morir. Ese es el plot de Al morir la matinée, de Maxi Contenti. Un Slasher bien hecho. Maneja bien el ritmo narrativo, las muertes están muy bien logradas y la fotografía es increíble. Tiene todo lo que quieren los amantes del género.

“Quería hacer una película que fuera como un tributo a estas dos formas del cine de terror pero también quería hacer un homenaje a la sala de cine, a la ceremonia de ir a ver cine a una sala, a la oscuridad, al misterio que tienen las proyecciones, que es algo de lo que quizás nos estemos despidiendo”, afirmó el director en una entrevista a Télam. Lo logró, no quedan dudas. Joel Vargas

Ema, de Pablo Larraín

Ema es una película cruda, salvaje, atravesada por un tema punzante, con dolores intrafamiliares y relaciones no del todo sanas. Esto, sumado a las locaciones frías, solitarias, bañadas por el Pacifico Chileno, dan la fórmula justa del cine de Larraín. En esta entrega se suma un componente adicional, que interactúa con el dramatismo actoral y construye una propia historia: el baile. Larraín incorpora la danza urbana como enlace entre la relación de los protagonistas, encarnados por Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal, donde la expresión corporal y el baile callejero sirven de canal y mecanismo de expulsión de percepciones personales de cada uno de los personajes. La historia es dura, los personajes son blandos y en el centro estamos los espectadores, recibiendo ese golpe visual, como nos tiene acostumbrado Larraín. El drama en la cara.

En un Valparaíso portuario, mostrando su lado B, no turístico, con un tratamiento visual y una fotografía impecable, personajes y danzas perfectas. Larraín vuelve a afirmar y pone una vez mas al cine latinoamericano en lo más alto, filmando en su país, con historias locales y problemáticas mundiales. Leandro Binetti

1917, de Sam Mendes

En una era de cromas verdes marvelizadores, resaltan historias como la que Sam Mendes cuenta en esta película. Qué lejos queda Revolutionary Road en la carrera de este director británico, un giro bastante pronunciado aunque sin perder la voluntad de mostrar la humanidad de los gestos mínimos en medio de un escenario trágico. 1917, en ese sentido, tiene como protagonistas principales a las manos: manos que se lastiman, que se curan, que desentierran, que matan, que recuperan, saludan, nadan, acarician, alimentan, salvan. Una obviedad, pero nada hay más humano que nuestras manos, ¿no? En parte repetitivo, esa obsesión por mostrar las manos tanto como los rostros mete a una película de género acción en una deriva mucho más compleja y visualmente trascendente, para recuperar algo del sintagma la magia del cine que a veces pareciera extraviado.

Si fue candidata firme a llevarse el Oscar a Mejor Película quizá tenga que ver con esto último: la voluntad de complejizar y dar vida nutrida al horror de la muerte generalizada. Eso es por lo general buen cine, qué tanto. Sebastián Rodríguez Mora

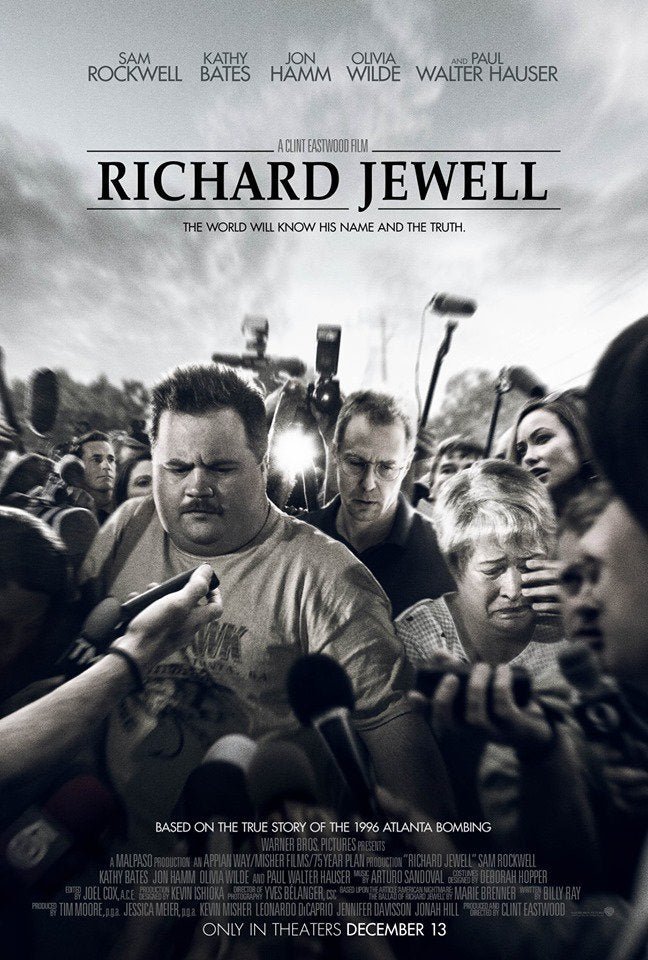

Richard Jewell, de Clint Eastwood

Richard Jewell es el Ignatius Reilly de Clint Eastwood. Un ser quijotesco y conservador que, como buen norteamericano blanco de clase media, cree en las fuerzas de seguridad como el ultimo bastión de una moral puritana que fundó aquella nación. Los paralelismos entre el personaje de John Kennedy Toole y el guardia de seguridad devenido estrella mediática interpretado por Paul Walter Hauser no terminan ahí. Más allá de que el aspecto físico es el mismo (gorditos y con bigote) comparten su sed de justicia y la idea de que el mundo es un lugar peligroso del cual deberían proteger a los más débiles.

Nuevamente Clint Eastwood gesta una obra donde se aborda la figura del héroe –como en Sully (2016) o 15:17 Tren a Paris (2018)– pero con ciertos matices que logran que la película tenga su propio brillo. Jewell no es el típico hombre blanco lleno de fortalezas y bíceps que suelen aparecer en las películas del director sino, más bien, un ser débil e indefenso al que el aparato del Estado y los medios le caen encima. Este hombre de los suburbios se levanta una mañana y, repentinamente, se convierte en culpable de un crimen que no cometió y que, a la vez, ayudo a descubrir.

Si se deja de lado que todas las películas del director de Gran Torino (2008) son una oda a la derecha republicana de Estados Unidos podemos encontrar en aquellos hombres (blancos cis heteronormativos) ciertos atisbos de humanidad que no son realmente característicos de aquel sector político. La clave del éxito de este enorme director radica en otorgarles un manto de sensibilidad a personas que podrían ser monstruos. Ignacio Barragán

Tenet, de Cristopher Nolan

Nolan logró traer una experiencia sofisticada al populoso cine de tiros. Lo no-decoficable es la sorpresa cinematográfica más agradable del 2020. Nolan dirige una heist movie otra vez; de las suyas, quizás la peor. El tropo del espionaje industrial/militar ya visto en Inception y TDK Rises, regresa con condimentos ‘mementianos’. El resultado, la destrucción de todo lo que podamos concebir como “adelante” y “atrás” en un procedimiento fílmico. ¿Se entiende? ¿Hay algo que entender? “No trates de entenderlo, sentilo” le dicen al Protagonista de la cinta. El mayor logro de Nolan es innovar más allá del parloteo guionado y la trama vencida (villano con objeto mortal). Tenet se siente y se percibe. Una vasta coreografía, compacta y megalómana, desde el primer plano hasta el final (¿o el inicio?) que no le pierde el beat al soundtrack. Posamos los ojos, mientras los bajos nos rebotan en la caja torácica y nuestros cerebros de primates no terminan de acomodar los fotogramas. Matías Buonfrate

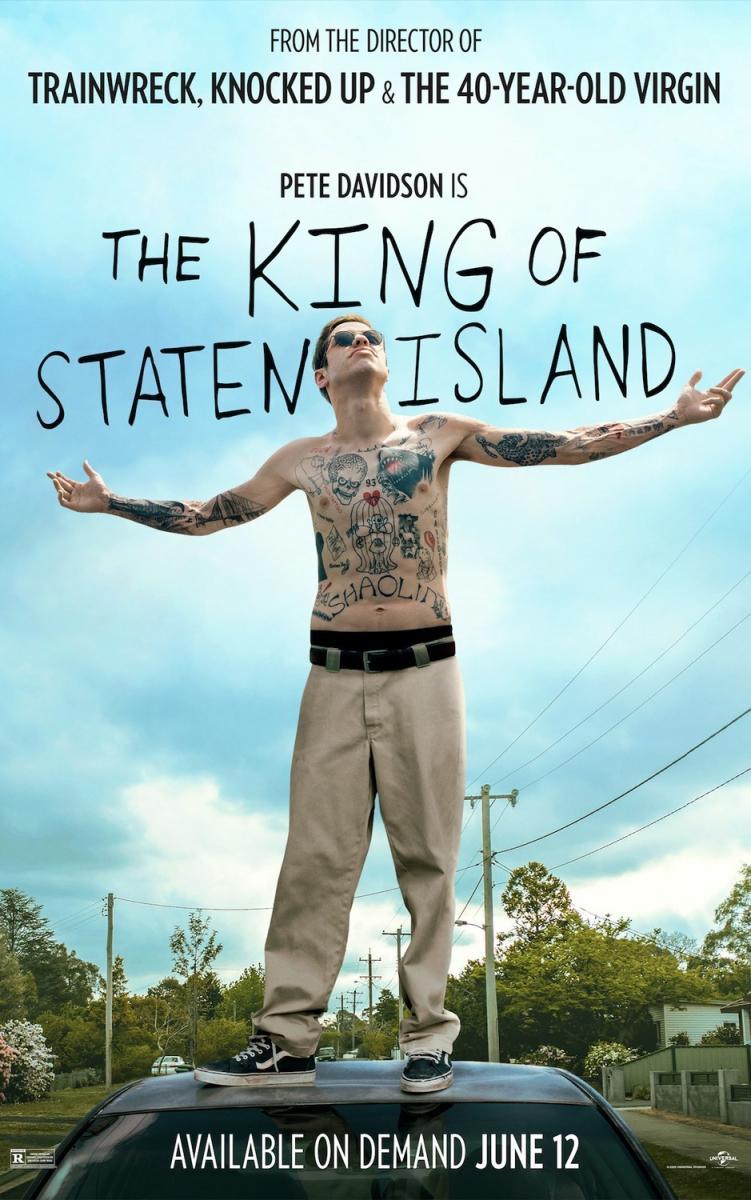

The King of Staten Island, de Judd Apatow

Hay una frase del Che Guevara que se aplica al recorrido que esta haciendo Judd Apatow con su filmografía. Es la que dice “Hay que endurecerse pero sin perder la ternura jamás”. Calificar a The King of Staten Island como una comedia seria quedarse corto. La ultima película del director de Virgen a los 40 (2005) es una drama existencialista con tintes de humor negro y un toque de risa.

Si uno analiza desde la superficie la obra de este director puede encontrarse con una constante: el treintañero fumón que no sabe muy bien que hacer con su vida y, sin embargo, se destaca en algo o tiene un don que lo distingue de los demás. Son personajes salidos de cuentos de Salinger que tendrían que haber terminado en una de Wes Anderson pero como prefirieron el churro y la vagancia se convirtieron en el estereotipo de James Franco en Freaks and Geeks (1999). De todos modos, este esquema de persona no queda vacío: Apatow agrega capas y capas de sentido como una cebolla. Esta vez, el protagonista es Scott, un pibe de 24 interpretado por el comediante Pete Davidson, que perdió a su padre bombero de niño y sufre de todos los trastornos físicos y psicológicos que eso conlleva.

Es probable que Apatow ya se haya convertido en un referente icónico para los millenials como lo es Harmony Korine. El tema es como encara las problemáticas de esa generación. Korine lo hace con violencia y poesía mientras que Appatow se encarga del humor y la ternura. Lo que hace únicas a las películas de este director es que uno se termina enamorando de sus personajes. Su principal objetivo no es hacer foco en la risa sino en el camino que lleva al espectador hacia ella. Ignacio Barragán

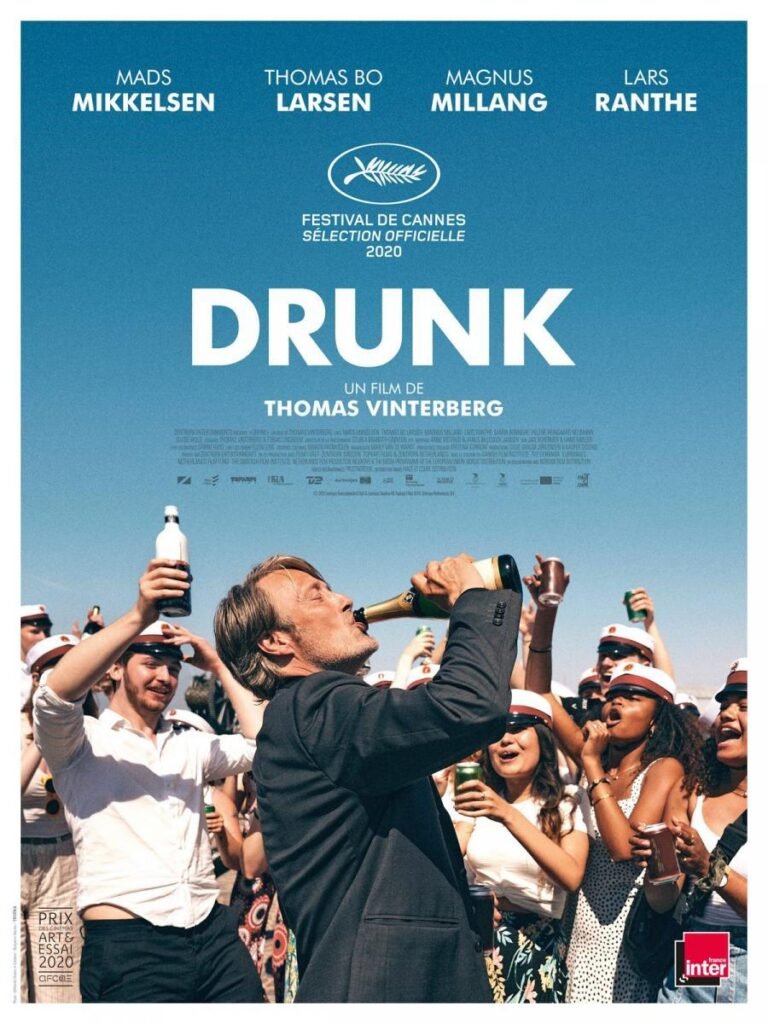

Druk, de Thomas Vinterberg

La crisis de la mediana edad afecta a cuatro profesores amigos, que, siguiendo un experimento psicológico que uno de ellos leyó, comienzan a ingerir bebidas alcohólicas todos los días, en horario laboral, tratando de mantener el nivel de alcohol en sangre constante. Este juego les permitiría mejorar su performance académica y social, generando desinhibición y despreocupación en el trabajo y en sus relaciones sociales. Vinterberg sigue el derrotero de estos amigos (centrándose en la figura de Martin, interpretado por el multifacético Mads Mikkelsen) para tratar temas como la adultez, los valores de la amistad y las adicciones, sin caer en la unilateralidad (el drama, la tensión) de sus otras películas, y aportando cuotas de humor y desparpajo a las escenas. Aunque la película tampoco se trata de una oda a la ingesta de alcohol: las situaciones cómicas devienen en incómodas cuando los personajes, todo el tiempo conscientes de su accionar, empiezan a fallar en su entorno debido a la constante borrachera (que funciona más como un modo de enmascarar los problemas de esos adultos que no logran sentirse plenamente satisfechos con su vida, que como un fin en sí mismo). El acierto de Vinterberg es el de mostrar sin bajada moral: los personajes viven, eligen, aciertan y se equivocan: están vivos, con todos los matices que esto conlleva. Juan Alberto Crasci

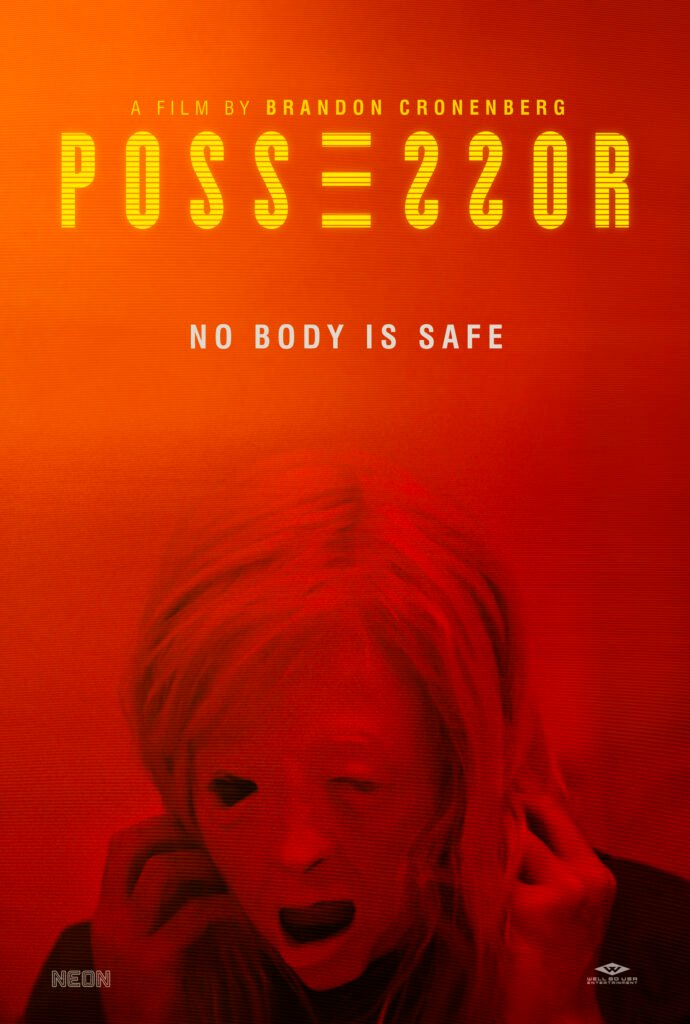

Possessor, de Brandon Cronenberg

Empecemos con una tontería –y digamos que acaso hacían falta genes Cronenberg para filmar una fusión tan perfecta entre horror y ciberpunk. Bien. Ahora intentemos ir un poco más allá: Si la ciencia ficción ha virado en los últimos años (y particularmente en Latinoamerica) hacia el weird, y si, además, estamos en presencia (al menos desde Blade Runner 2049, por no mencionar Cyberpunk 2077 o, si vamos al caso, la no tan satisfactoria adaptación de Altered Carbon producida por Netflix) de un posible regreso del ciberpunk a la cultura pop en general y a la ciencia ficción en particular, no sería de extrañarse la emergencia de un ciberpunk más weird. Y en cierto modo Possessor es precisamente eso. El ciberpunk clásico, hasta Neal Stephenson y Snow Crash, mantenía una postura algo ambigua ante el debate humanismo vs. posthumanismo (por ejemplo en el universo shaper/mechanist de Bruce Sterling), o tomaba una postura transhumanista no exenta de toques humanistas en los que finalmente las “almas” son más importantes que la “programación” y nuestros ghosts in the shells son los que nos hacen humanos en un mundo donde la iniciativa humana siempre vencerá a Skynet, al menos por la duración de esta película. Possessor, en cambio, da un paso hacia una postura más bien posthumanista con respecto a la identidad y la individualidad. En su futuro cercano –o presente alternativo a la Inception, particularmente dada esa hermosa maquinaria de aspecto analógico/mecánico, tan significativa en la película como las referencias a la tecnología de eXistenZ– el yo es hackeable y la identidad un fenómeno viral: la protagonista, una asesina especializada en la transmigración inter-subjetiva –por llamarla de alguna manera– progresa hacia la des-identidad a través de la incorporación y negación de identidades ajenas; al final de la película, su jefa ha logrado el objetivo de limpiarla de rémoras afectivas, y uno tras otros los elementos de su personalidad (ya en cierto modo mínimos al comienzo, dada la inquietante actuación de Andrea Riseborough y su desmantelamiento de la expresividad consabida en el cine centrado en la caracterización) van desapareciendo como espejismos de carretera. El sujeto es una función y emana de una máquina: los individuos se interpenetran, se invaden, se dejan vestigios, se horadan mutuamente. ¿Personalidad? ¿Recuerdos? ¿Identidad? No, más bien funciones, usos, instrumentalidad tecnocapitalista (la clave, en rigor, es que siempre fue así). El horror se desprende, en todo caso, de esa brutal presentación de la fragilidad de nuestros contornos, como –por supuesto– en las historias de posesión. Pasar de demonios llamados legión a un pliegue más de la tecnología (después de todo el yo también es una tecnología, del mismo modo que la “personalidad”) sólo lo vuelve más urgente. Y en el caso de la fascinante película de Brandon Cronenberg, más intenso. Ramiro Sanchiz

Sound of Metal, de Darius Marder

Nadie esperaría un dramón protagonizado por un baterista de doom metal. Un drama denso, no insoportable, pero sí de esos que transmiten claramente el conflicto, uno palpable, vivible. La identificación suele ser clave cuando del drama se trata, pero a veces cuesta más cuando sus personajes sufren percances amorosos, escenarios perfectos para el desconsuelo sentimental, mundos en los que el dinero no existe o no es problema. O, como en el caso de Sound Of Metal, la identificación llega como una piña en el estómago: Ruben (Riz Ahmed) se queda sordo de un día para el otro. Comparte banda con su novia (Olivia Cooke), sus vidas giran por las rutas de EEUU tocando, la música es lo que los une. Ruben pasa a un desesperante mute total, lo fácil se hace imposible. Entra a una clínica para personas sordas. Y ahí es donde la película realmente empieza. ¿Qué relación tenemos con el sonido? ¿Hasta qué punto dependemos de él como si se tratara de una sustancia psicoactiva? ¿Y cuánto estaríamos dispuestos a pagar para seguir consumiendo? Riz Ahmed aporta la capacidad de ponerle un rostro real al sufrimiento y la lucha, que no precisa de expresionismo, sino todo lo contrario; es en el rostro plano, por momentos inexpresivo ante lo que ocurre, donde reverbera el eco de lo perdido, el dolor de ya no poder. Darius Marder, un director que apenas tiene su entrada en IMDB, logra descentrar el conflicto y transformar su objeto: para vivir en paz habrá que cambiar la relación con el objeto deseado. Sebastián Rodríguez Mora

On the rocks, de Sofia Coppola

Un padre mujeriego y una hija que duda de la fidelidad de su marido son los componentes sustanciales de la ultima película de Sofía Coppola. On the rocks es una obra simple que se encuentra en la misma línea de las películas de Woody Allen pero sin aquella originalidad característica. Ahora bien, mas allá de lo básico de la trama, la intriga subyace y te mantiene prendido a la pantalla.

No hay conflicto mas que el misterio del adulterio. De todas maneras hay una serie de pequeños detalles que merecen ser mencionados. En primer lugar, la actuación de Bill Murray que nunca decepciona. Este Don Juan de setenta años aun conserva la frescura y sofisticación de antaño. Por otro lado, están las obras de arte que aparecen en la película, la trama de enredos sociales de a momentos parecen una excusa para filmar cuadros de Monet, Twombly o nombrar a Hockney. Por último, la inversión de los roles de los personajes es, quizá, lo mas interesante. La esposa (Rashida Jones) es, a la vez, hija y madre en la relación que tiene con su padre. Esto crea y recrea una dinámica de juegos paralelos en la propia familia.

On the rocks no se destaca debido a su obviedad. Esta cerca de Somewhere (2010) ya que explora la relación entre padre e hija pero tiene la banalidad e impostura de The Bling Ring (2013) lo que la hace poco memorable. Ignacio Barragán

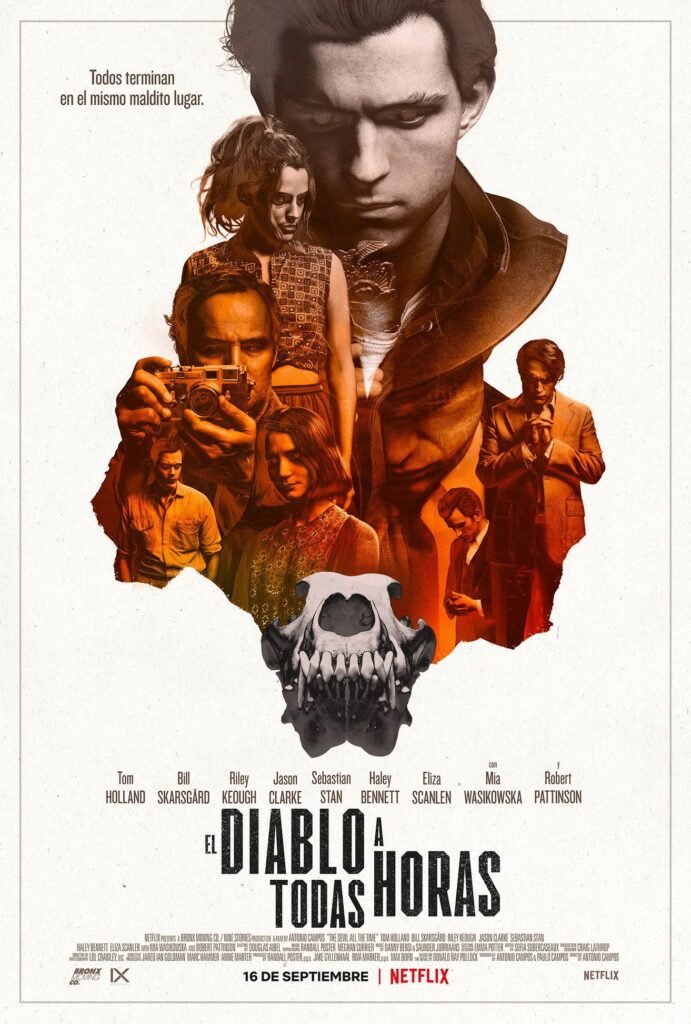

El diablo a todas horas, de Antonio Campos

¿Alguna vez Donald Ray Pollock habrá imaginado mientras trabajaba en una fábrica de papel que sus historias se adaptarían al cine? Este escritor veterano se hizo famoso hace poco. Vive en Knockemstiff, un pueblito de Ohio. Su obra retrata la crudeza del sueño americano, las desigualdades, la norteamérica profunda. El diablo a todas horas (2011), fue su primera novela, donde vemos cómo dos generaciones de una familia está signada por la tragedia. En el medio aparece una obsesión por lo religioso, dos asesinos seriales y amores esquivos. En 2020, Netflix pateó el tablero y Antonio Campo la adaptó con maestría a la pantalla grande. Tiene un elenco de lujo: Tom Holland, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, entre otros y otras. ¿Cómo no verla? Un detalle importante: la voz en off, que marca el pulso narrativo, es la del mismísimo Donald Ray Pollock. Joel Vargas

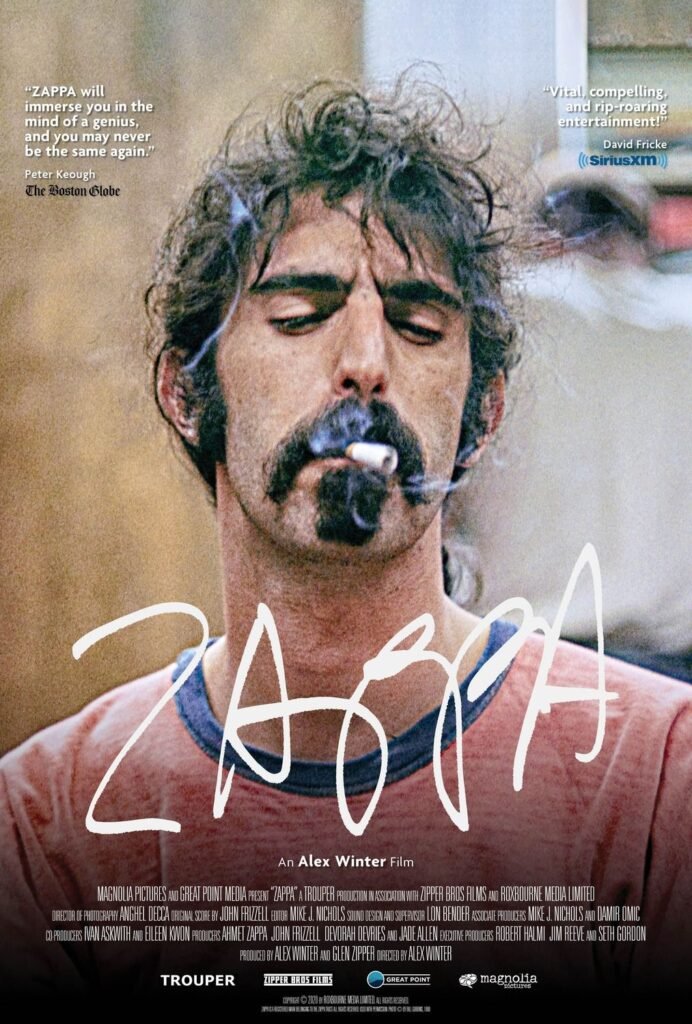

Zappa, de Alex Winter

El documental arranca y en apenas unos minutos el director Alex Winter construye una escena poderosamente descriptiva: las imágenes de archivo muestran a Frank Zappa recorriendo el descomunal archivo de toda su obra que conservaba (hoy ese tesoro lo custodia su familia) en el sótano de su casa en Laurel Canyon, Los Ángeles; hileras interminables de estantes que albergan los masteres originales de discos claves como Hot Rats (1969), Over-Nite Sensation (1973) o Apostrophe (‘) (1973), pero también cualquier otra cosa que Zappa haya grabado (desde una zapada improvisada con Eric Clapton a shows en vivo con John Lennon). Esa cualidad de workaholic obsesivo sirve para pensar una primera idea sobre Zappa: es imposible explicar en apenas dos horas una carrera tan frondosa y así el documental sirve más como un repaso general de la vida del artista que como una posibilidad real para profundizar en una discografía tan extensa como inclasificable.

De todas maneras, Winter se las ingenia –apelando al archivo remasterizado y a entrevistas originales- para esbozar un completo perfil sobre Zappa. Allí, él mismo cuenta que se crió en una familia pobre, que de chico le gustaba la química (casi hace explotar el colegio al que asistía) y jugar con la cámara de 8 mm de su padre al punto de ser un experto en edición o que recién a los quince años se interesó por la música: no fue el rock, sino las sombrías composiciones del francés Edgar Varése lo primero que despertó su curiosidad. “Empecé a escuchar música de orquestas antes de que escribiera canciones de rock and roll”, dice el propio Zappa: años más tarde y ya entregado al rock (Don Van Vliet aka Captain Beefheart lo educó con discos de r&b y blues), pareció aplicar ese afán de orquestador al frente de su banda, The Mothers of Invention, que concretó en sonido las complejas ideas musicales de un Zappa convertido en el líder detallista de una mini orquesta que incluía, además de las guitarras, una sección de vientos, violines, percusiones y teclados.

El resultado era una mezcla de rock progresivo, música clásica, funk, jazz, blues, teatro y comedia que ampliaba considerablemente los límites del rock. Zappa, que además era un virtuoso con la guitarra y su pedal de wah-wah, era un artista libre y decidido a no hacer concesiones (fue pionero, por ejemplo, de la independencia artística y creó para tal fin su propio sello discográfico). ¿Y qué era ese sonido imposible de encasillar? “No podrías categorizarlo. No podías decir ‘oh, sí, es rock and roll’, porque no lo era. ¿Es jazz? No, realmente no. ¿Es música pop? No, de ninguna manera. Bueno, ¿qué diablos es? ¡Es Zappa!”, explica entre risas la percusionista Ruth Underwood.

El propio Zappa parece explicarlo mejor: “Nosotros redefinimos las expectativas del entretenimiento. Me parecía que no había razón para que esa audiencia no experimentara algunas de las cosas que ya habían pasado desde 1920 en adelante en el desarrollo musical. Cosas que desconocían por completo solo porque eran una ‘audiencia de rock’ (…) Desafortunadamente hubo personas para quienes eso era algo malo porque nadie debía cambiar al ‘verdadero rock and roll’, y entonces cualquiera que interfiriera con ese tipo de estética era visto como una amenaza y debía ser desechado. Básicamente, mi carrera ha sido, año tras año, esperar a ser desechado”. Matías Roveta

Color out of Space, de Richard Stanley

Hay algo extraordinariamente fiel en la adaptación del clásico de H.P. Lovecraft “The Colour out of Space” (que el afán literaturizante de editorial Minotauro insistió en despojar de tonos pulp a la hora de traducirle el título como “El color que cayó del cielo”) propuesta en 2020 por Richard Stanley. No es que importe demasiado –casi como norma general las mejores películas lovecraftianas, en particular las de la célebre trilogía de Carpenter, son las menos “fieles” a los textos del escritor–, pero independientemente de las alpacas y la querida presencia del comandante Nicolas Cage, ese efecto de fidelidad no deja de ser llamativo o interesante, en gran medida porque todo aquello que hace la película para parecer contemporánea es, precisamente, lo que termina resonando mejor con el texto original. Por ejemplo –y sin duda de manera involuntaria/inconsciente para una película filmada en 2019, pero una vez más, ¿qué importa?– esa maravillosa secuencia inicial en la que –igual que en los primeros párrafos del cuento– intuimos la extrañeza de la naturaleza, de ese mundo inhumano, que existe por cuenta propia, más allá de nuestro intento de comprenderlo o, peor, dominarlo, aprovecharlo, mercantilizarlo. Nature as weird (la naturaleza como lo weird, como lo extraño) podría ser un buen slogan para ciertas zonas del horror y la ciencia ficción contemporáneos (o la intersección entre ambos géneros), que conectan con el realismo especulativo de Graham Harman y Timothy Morton y presentan al mundo en-sí (en oposición al para-sí que queremos los llamados humanos), el mundo físico o “natural” como una entidad incognoscible en camino de retorno (sí, como los Grandes Antiguos lovecraftianos). Y es ese foco en la naturaleza lo que atraviesa la película de Stanley, que, sin apartarse un milímetro del texto de Lovecraft –que también habla de un embalse– pero, a la vez, resignificándolo a la Pierre Menard, nos plantea las posibles crisis futuras del agua tanto como los contagios y pandemias. La película hace un énfasis bastante evidente (aquí sí apartándose del texto de Lovecraft, pero sin perder conexión conceptual con éste) en el cáncer como metáfora de una proliferación aberrante o contaminación de una señal (el ADN) por un ruido (la pauta replicadora “enferma”), pero después/durante la pandemia de 2020/21 es fácil pensar en la cosa teñida del color del espacio como un virus, y a la familia Gardner como la escena de un contagio paulatino, que al final, parafraseando al clásico de horror de Los Simpsons, se los comió a todos. No menos interesante, por otro lado, es el recurso al barroco o a la sobrecodificación visual propuesto como manera de hacer lo imposible, es decir representar un color “nuevo” u “otro”, cosa que Lovecraft puede permitirse apelando a su valija de trucos estilo weird, pero que en cine, como es sabido, parece una tarea más bien cruenta, que puede tocar el ridículo (como los monstruitos en la peor escena de En la boca de la locura, del maestro Carpenter) o ser resuelta con el trucazo de doble representación (cine contemporáneo que representa al cine mudo) propuesto por la magistral La llamada de Cthlulhu de Andrew Leman para la H.P. Lovecraft Historical Society. En la película de Stanley las visiones casi vaporwave (junto a esos momentos que parecen una carta de amor al cine de Carpenter) mezclan lo cósmico con el ciberpunk (¿y no dice el propio Lovecraft en su cuento que “it has happened in the ‘eighties”, “pasó en los ochenta”, aunque en la traducción de Minotauro quede arruinado, como es costumbre, por preferir la explicación más simple de “después de 1880”?) de modo que, entre corrimientos al violeta, colores sobreimpuestos y artifacts fantasmales, si queremos podemos ver no tanto con los ojos como con la imaginación esa tonalidad alien que se come la granja de los Gardner. Se dice por ahí que Stanley se propone una trilogía lovecraftiana y que la próxima de sus películas será “El horror de Dunwich”. Crucemos los dedos. Ramiro Sanchiz