En su primera columna el escritor argentino reflexiona sobre la cuarentena, la pandemia, el coronavirus, el pasado, el presente y el futuro a partir del documental Happy People: A Year in the Taiga, de Werner Herzog y las ideas del filósofo italiano Bifo Berardi.

Por Denis Fernández

Una aldea ubicada fuera de los márgenes de las grandes ciudades. Una aldea de ciento cuarenta habitantes en una isla montañosa y helada de Siberia a la que solo se puede acceder en barco o en helicóptero. Una aldea donde viven más niños que ancianos. Una aldea donde en invierno la temperatura alcanza los cuarenta grados bajo cero. Una aldea fundada durante el apogeo de la Unión Soviética. Una aldea donde el río que la atraviesa se congela durante el invierno. Descubrí este paisaje remoto en un documental de Herzog llamado Happy People: A Year in the Taiga. En ese pequeñísimo pueblo residen tres cazadores ermitaños a los que, en la década del setenta, ante el hambre y la falta de trabajo en sus respectivas ciudades, el estado soviético les encomendó el puesto de cazadores con el objetivo de abastecer a las pocas familias de la aldea. ¿Cuáles son mis funciones?, preguntó uno de los cazadores cuando le ofrecieron el cargo. ¿Sus funciones? Durante el verano debe aprovechar al río en su estado líquido para pescar todo lo que pueda. Esa pesca servirá para consumo diario y para almacenamiento. Durante la primavera debe cruzar el río y construir su propia cabaña en La Taiga, una cadena de inabarcables bosques ubicados en el mismísimo corazón de Siberia. En el otoño debe acondicionar dicha cabaña para confinarse cuando el frío congele las aguas, las manos y los pelos de la nariz y dejar listas las trampas para sus presas. Y durante el invierno, la parte más difícil del trabajo: debe viajar ciento cincuenta kilómetros en esquí y recluirse en la cabaña junto a su perro, y cada mañana recorrer a pie los bosques nevados en busca de los animales atrapados. Esos tres cazadores se dedican aún hoy a transgredir con temeridad ciertas leyes de la naturaleza: no temen ser devorados por un oso polar o por una manada de lobos, así como tampoco les tiembla el pulso ante la posibilidad de morir congelados por el frío polar.

Mientras tanto, intento comprender este confinamiento que nos toca padecer por un virus invisible que se mete en el cuerpo y pulveriza sin piedad las células que nos hacen respirar. “Parece que los pulmones son el punto más débil”, leo en el Diario de la peste de Bifo Berardi que reproduce la editorial Caja Negra en su blog. El pensador italiano dice que cuando el período de aislamiento obligatorio concluya, el mundo ya no será el mismo. Nosotros no seremos los mismos. Quedaremos recluidos en nuestras propias conciencias, los vínculos cobraran nuevas formas. De alguna manera, Berardi le propone a la humanidad ejecutar un reclutamiento organizado, anticapitalista y anti globalizante. Leo algunas frases y palabras sueltas que me desarticulan: Cerebro colectivo, sistema nervioso colapsado, una larga agonía mental, residuos orgánicos, huésped físico, huésped psíquico, virus del miedo, internalización del terror del cuerpo de los otros, la imaginación como la energía renovable y desprejuiciada. El empoderamiento de un lenguaje abstracto pero materialmente posible y perturbador. Mientras tanto, me entretengo con fantasmas que cotidianamente me aquejan durante el encierro: matar mosquitos que vienen a chuparme la sangre, evitar la propagación de una invasión de polillas, limpiarme decenas de veces por día las manos con alcohol en gel, rociar con lavandina cada producto que traigo del mercado, terminar de escribir una novela sobre una estancia en un pueblo de montaña, charlar con mi padre sobre el futuro de nuestro trabajo, pensar qué ingredientes mezclar para que la comida tenga un poco más de sentido y no se limite a la acción de tragar alimento.

Imagino un futuro cercano, todavía enjaulado en mi conciencia, un mundo infectado de miseria y deshechos materiales, yendo a la fábrica de pastas un domingo a la mañana, viajando en auto al trabajo, pagando el peaje de la autopista, comprando un café en el quiosco de la esquina, saludando a mis compañeros desde lejos, juntándome con amigos a metros de distancia, tocando los objetos que otros tocaron antes, objetos que pueden introducir el virus en mi cuerpo. Imagino todo eso con desilusión, con la resignación a cuestas de que tendremos que abandonar muchos hábitos del pasado. Pienso en los cazadores rusos. Trato de ponerme en su piel. En este mismo momento caminan por la nieve junto a sus fieles perros recolectando las presas que quedaron aferradas en sus trampas caseras, ajenos a los ruidos y a los olores contaminantes de las ciudades, ajenos a todo lo que nosotros, desde el cautiverio tecnológico, aguantamos cada día como si la vida, la vida tal como la conocemos, se fuera desmoronando sin que haya nada trascendental que podamos hacer.

Uno de los cazadores, con el que más me identifico, es sutilmente reservado y se muestra ante la cámara de Herzog con las cejas congeladas, como si el hielo le creciera sobre los ojos por naturaleza. Como si el entorno salvaje se apoderara de su cuerpo desde tiempos añejos. El cazador es sabio y perceptivo, y cada paso que da sobre la nieve es un nuevo paso hacia su longeva libertad. No había pensado hasta ahora en la libertad. Me detengo en esa palabra y comprendo que la libertad que poseen esos cazadores no es como la mía ni como la de las personas que habitamos las ciudades rodeadas de otros millones de individuos. La nuestra, desde hace muchos años, es una libertad mezquina fraguada desde los automatismos del capitalismo. Nos quedamos atrapados en ciudades sitiadas, amenazados contra un enemigo invisible que mata células regenerativas. Concluyo que mi libertad es falsa. Dejó de ser un privilegio. Y me convenzo de que la verdadera libertad la tienen los aldeanos de la isla de Siberia. No son millonarios, ni tienen posesiones materiales, ni demasiadas opciones de ocio. Pero no necesitan todo eso. Viven aislados entre montañas nevadas y ríos que se congelan. Consiguen su propio alimento y construyen sus propias canoas, sus propios esquíes y sus propias cabañas con las maderas de los árboles del bosque. Me pregunto si algún día podré ser cazador en una aldea así, perdida en el mapa, lejos del hacinamiento desoxigenado de las ciudades, lejos del vapor tóxico que emanan las chimeneas fabriles, lejos del hedor que brota de nuestros cuerpos. Me pregunto si en el futuro los alimentos van a escasear, si tendremos que producirlos nosotros mismos, cada uno desde su casa, con nuestras materias primas, nuestras huertas, nuestras gallinas o con lo que sea. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a terminar comiéndonos entre nosotros? ¿Se van a librar guerras por el alimento? ¿O vamos a encontrar la forma de renacer, con sacrificio y responsabilidad, como habitantes de un planeta devastado?

La vida desde un clic

Durante casi la totalidad de su existencia, la humanidad habitó este planeta bajo las mismas condiciones que el resto de los animales: resistiendo el poder de la naturaleza salvaje, recolectando sus propios alimentos, reproduciéndose asintomáticamente sin pensar en el futuro de su especie, matándose entre todos para saquear los espacios disponibles. En la antigüedad, los seres humanos sobrevivían a guerras, a epidemias, a enfermedades letales, a dolores de cabeza, a muelas infectadas, a roturas de ligamentos, a estados de esquizofrenia, al hambre, a la longevidad, a la desprotección estatal, a la pobreza y al hambre. A medida que fueron evolucionando los mecanismos, y con el advenimiento descontrolado de la tecnología y la automatización de los procesos productivos, se fueron estructurando las grandes ciudades: se levantaron edificios, se asfaltaron caminos, se unió al mundo con aviones y, finalmente, conformaron, con total precisión y detalle, una comunidad heterogénea híper-sofisticada: una sociedad comunicada (controlada) a través de pantallas, desde donde podemos seguir vinculándonos como esclavos de la imagen, donde los lazos afectivos cobran nuevas formas, más mutantes, más desarrolladas (o menos desarrolladas, según cómo se lo analice).

En este presente deforme, que por efecto de la concentración de información nos aislamos del resto de las personas y tememos a los otros cuerpos, la pantalla se fue transformando en nuestro universo real. Qué paradoja tan siniestra: nuestro universo ya no son los paisajes, los mares, las montañas; nuestro universo ahora es un lenguaje conformado en el absolutismo del cautiverio. Un lenguaje que nos domina desde las pantallas, desde las comodidades de nuestro hogar. Somos servidores, esclavos automatizados, de una dinámica evolutiva puesta al servicio de los intereses de las grandes corporaciones que lucran a costa de nuestras necesidades básicas. Necesidades completamente arraigadas a nuestras propias miserias: todo lo que queremos, deseamos y tenemos, nos llega servido en bandeja a partir de un clic, desde una computadora o un celular. ¿Querés el nuevo Smartphone? Vas y los comprás. ¿Querés tus treinta piezas de sushi? Se lo pedís a tu delivery de confianza. ¿Querés una hamburguesa o una pizza a las dos de la madrugada? Abrí Pedidos Ya, Rappi o la aplicación que se te cante: en diez minutos, otro trabajador precarizado y esclavo del sistema va a estar en la puerta de tu casa con una sonrisa en la cara. Con barbijo o sin barbijo, ¡lo vas a tener igual! Y creo que cuando todo esto termine, y aunque podamos superar los defectos pulmonares causados por este virus, el lenguaje del cautiverio nos va a seguir dominando.

Desde su reclusión en un departamento en Italia, Berardi escribió: “Cuando termine la cuarentena –si termina, y no se ha dicho que terminará–, estaremos en una especie de desierto de reglas, pero también en una especie de desierto de automatismos. La voluntad humana reconquistará entonces un papel ciertamente no dominante con respecto al azar (la voluntad humana nunca ha sido determinante, como nos enseña el virus), pero sí significativo. Podremos reescribir las reglas y romper los automatismos. Pero esto no sucederá pacíficamente, es bueno saberlo”. Se me ocurre un escenario utópico, poco probable, pero al menos puedo darme el lujo de fantasear: si todos unimos nuestras voluntades y aprovechamos este momento tan delicado y nos revelarnos contra el sistema que hace medio siglo nos puso en jaque, podremos ir destrozándolo de a poco, desarticulando sus propias reglas; una batalla contra la poderosa máquina económica que domina nuestras voluntades y nuestros bolsillos. Reescribamos las bases, desestabilicemos al sistema que nos esclaviza, el sistema que te dice que podés tener todo lo que querés: una esclavitud lingüística disfrazada como una oportunidad de crecimiento, diferente, por supuesto, a la forma que la esclavitud tuvo en el pasado, cuando a los esclavos los vendían por peniques en ferias de pueblos o en campos de concentración a la vista de todos. Pero esta esclavitud es basura lingüística. No le creamos más a este sistema depravado. Posta: aunque parezcamos libres, no lo somos.

Un paseo por La Taiga

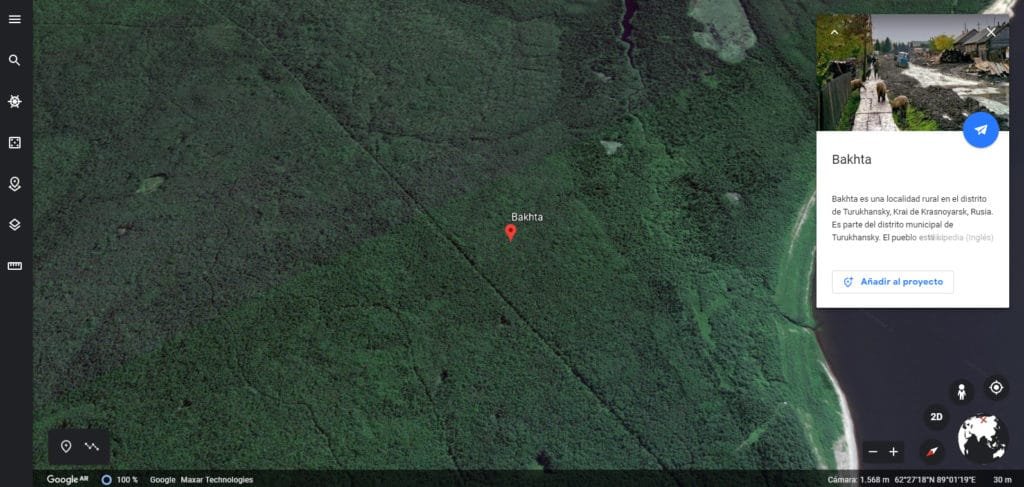

Me abstraigo de todo lo que me angustia y busco la aldea Bakhtia de Siberia en Google Earth. El mapa en 3D se abre como una cartografía para ser explorada. Desde mi cautiverio online me propongo atravesar el extenso río congelado para internarme en La Taiga y pasar allí el resto del invierno, lejos de este mareo sofocante que me propone la ciudad sitiada. Antes de salir guardo todos los elementos necesarios para la caza: suficiente abrigo, un hacha, una cantimplora llena de whisky, una linterna, una gorra de lana que tejió mi abuela antes de morir, una cuchilla afilada y un rifle con sus respectivos cartuchos. Las provisiones alimenticias ya están almacenadas en la cabaña que preparé durante el otoño. Con un silbido llamo a mi perro cazador, que será mi fiel acompañante durante la travesía. Me subo al esquí que mandaron desde el gobierno ruso para que los cazadores lleguemos más rápido al bosque helado. El perro corre a mi lado siguiendo mi rastro. Después de un viaje extenso y complicado, llego a la cabaña. Acomodo todo y salgo. Para llegar a la primera trampa debo recorrer aproximadamente dos kilómetros. El camino está cubierto por una capa de nieve de un metro de alto. Cada paso que doy debe ser sumamente cauteloso: corro el riesgo de hundirme, como si el agua solidificada fuera arena movediza. El perro que elegí como acompañante camina unos metros adelante mío, rastrea posibles amenazas, busca presas de gran tamaño como ciervos o linces. En la primera trampa que dejé preparada encuentro una comadreja congelada. La trampa tuvo su efecto mortífero. Examino el cuerpo muerto durante unos segundos y lo cargo en mi bolsa arpillera.

Me abstraigo de todo lo que me angustia y busco la aldea Bakhtia de Siberia en Google Earth. El mapa en 3D se abre como una cartografía para ser explorada. Desde mi cautiverio online me propongo atravesar el extenso río congelado para internarme en La Taiga y pasar allí el resto del invierno, lejos de este mareo sofocante que me propone la ciudad sitiada. Antes de salir guardo todos los elementos necesarios para la caza: suficiente abrigo, un hacha, una cantimplora llena de whisky, una linterna, una gorra de lana que tejió mi abuela antes de morir, una cuchilla afilada y un rifle con sus respectivos cartuchos. Las provisiones alimenticias ya están almacenadas en la cabaña que preparé durante el otoño. Con un silbido llamo a mi perro cazador, que será mi fiel acompañante durante la travesía. Me subo al esquí que mandaron desde el gobierno ruso para que los cazadores lleguemos más rápido al bosque helado. El perro corre a mi lado siguiendo mi rastro. Después de un viaje extenso y complicado, llego a la cabaña. Acomodo todo y salgo. Para llegar a la primera trampa debo recorrer aproximadamente dos kilómetros. El camino está cubierto por una capa de nieve de un metro de alto. Cada paso que doy debe ser sumamente cauteloso: corro el riesgo de hundirme, como si el agua solidificada fuera arena movediza. El perro que elegí como acompañante camina unos metros adelante mío, rastrea posibles amenazas, busca presas de gran tamaño como ciervos o linces. En la primera trampa que dejé preparada encuentro una comadreja congelada. La trampa tuvo su efecto mortífero. Examino el cuerpo muerto durante unos segundos y lo cargo en mi bolsa arpillera.

Al ritmo que nos permite la nieve continuamos por el sendero marcado entre los árboles. Conozco la zona, reconozco cada tronco que cruzamos. Vamos por el camino correcto. Después de un rato, cuando estamos por llegar a la segunda trampa, veo que el perro se pone en posición de guardia ante la presencia de un oso enorme. El perro lo enfrenta con ladridos furiosos, aullidos agudos que me desgarran la piel. El oso se levanta sobre sus patas traseras: mide casi cuatro metros y vocifera como una bestia del demonio. Pienso que no vamos a salir de esta. Pienso que mi libertad, la que creía única e inalterable en este bosque, llega a su fin. Pero también sé que tengo un rifle y un hacha, y asumo que puedo hacerle frente a esa bestia salvaje que interfiere nuestro camino. Sin dudar saco el rifle de la funda y disparo dos veces al aire con la intención de ahuyentarlo (Según el documental de Herzog, y según algunos sitios que anduve leyendo, se recomienda no matar a los osos, que son animales sagrados, sino que lo que hay que hacer es tratar de ahuyentarlos). Sorpresivamente, ante el estruendo de los perdigones y el olor a pólvora que queda volando por el aire, el oso abandona su postura de ataque y se repliega sobre sus patas. Al darse cuenta de que no tiene posibilidad de luchar contra mi impulso de supervivencia, gruñe unas veces más, vuelve sobre sus pasos y en pocos segundos se pierde en la inmensidad de La Taiga rumbo a su refugio. El perro me mira y levanta su hocico hacia el cielo, dándome la señal de que todo está bien, y vocifera él también un aullido más agudo que el de antes. Estamos a salvo, podemos seguir cazando. En La Taiga aprendí que los perros acompañantes son nuestros guardianes y que, aunque nos perdamos en el bosque, ellos van a seguir cuidándonos. Mientras camino por la nieve me convenzo de que cuando el invierno termine y deba regresar a la aldea, este cautiverio lingüísticamente deforme lo voy a recordar como uno de los capítulos más tristes de mi esclavitud en este planeta.//∆z